進口光電開關配件生產廠,自動化產線的“隱形守護者”與國產替代的破局之道

- 時間:2025-09-11 04:49:31

- 點擊:0

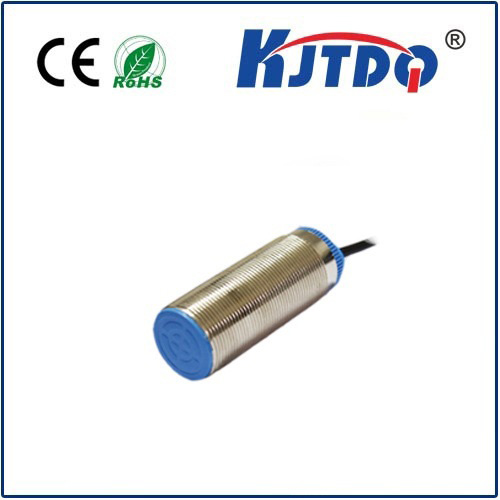

當午夜十二點的電子鈴響起,某汽車零部件工廠的生產線依然燈火通明——傳送帶上的銀色金屬件以每秒2個的速度流過檢測工位,卻沒有一個工人負責質檢。這里的“監工”,是數十個精準隱藏在設備內部的光電開關。它們如同產線的“隱形神經網絡”,靜默執行著產品有無、位置偏移、計數等關鍵判定。正是這些毫秒級的精準響應,支撐著現代制造業的高效與可靠運轉。而幕后,有一類角色至關重要:專注提供核心光學與電子元件的進口光電開關配件生產廠。

為何核心配件仍需“進口”?精度背后的技術鴻溝

國產光電開關發展迅猛,在通用型、中低端市場已頗具競爭力。然而,在嚴苛的高端自動化領域,如精密半導體制造、高速醫藥包裝、新能源電池極片檢測等場景,進口光電開關配件的地位仍難以撼動。這背后是多重壁壘:

- 納米級的精度與穩定性: 在微米級對位、亞微米級缺陷檢測中,光源(LED/VCSEL/LD)的波長純凈度、發射角度一致性,以及接收端光電二極管(如Si, InGaAs)的響應靈敏度與暗電流控制,需具備工業級納米精度。進口配件在核心半導體材料和制程工藝上積累深厚。

- 極端環境的“生存”能力: 熱帶裝配廠的高濕高熱、冷庫的低溫凝露、焊接車間的金屬粉塵…進口光學鏡片的特殊鍍膜工藝、密封材料的耐候性、電子元件的寬溫工作能力,確保了傳感器在極端條件下的精度漂移極小。

- 毫秒之爭的電子“內功”: 高速生產線對響應時間(<1ms)和信號抗干擾能力要求嚴苛。進口配件在高速放大電路設計、信號處理芯片(ASIC)優化、 EMC/EMI電磁兼容設計上更具優勢,減少誤觸發。

- 超長壽命與超低維護: 7x24小時連續運轉的設備,需要以年為單位的免維護周期。進口配件在材料老化控制、結構耐久性設計(如抗振動)上投入巨大,顯著降低設備非計劃停機損失。

進口配件生產廠:不只是“供貨商”,更是技術“策源地”

真正優秀的進口光電開關配件生產廠,其價值遠不止于提供零部件:

- 深度的技術整合與前瞻洞察: 他們密切追蹤全球工業傳感技術演進(如ToF、光譜傳感、AI視覺融合),將前沿光電子技術、材料科學成果快速導入配件設計。其新產品常是下一代傳感器性能升級的“風向標”。

- 嚴苛到“極致”的質量體系: 從晶圓級篩選到全自動老化測試,從顆粒潔凈度管控到金相級失效分析,其品控鏈條貫穿全流程。“零缺陷”不是口號,而是客戶設備長期可靠運行的基石。

- 定制化響應與聯合開發: 面對激光雷達LiDAR對特殊波長LD的需求、食品檢測對特定光譜敏感性的要求,頂級工廠具備快速*定制光學模組、開發專用信號處理方案*的能力,成為客戶解決難題的“外腦”。

- 全球供應鏈韌性保障: 擁有全球化生產基地、多元化的核心材料來源,在地緣政治或局部危機下,具備更強的持續供應能力與抗風險能力,保障客戶生產線“不停擺”。

國產替代“痛點”攻堅:進口配件廠的啟示與破局關鍵

依賴進口核心配件不僅關乎成本,更是產業鏈安全的隱憂。國產替代并非簡單仿制,需直擊深層“痛點”:

- “知其然,更要知其所以然”: 不止于參數達標,需深入理解核心材料特性(如特定摻雜半導體、特種光學玻璃)、精密光學設計(如非球面透鏡光路補償)、信號鏈底層算法。基礎研究與正向設計能力是根本。

- 材料與工藝的“卡脖子”瓶頸: 高純度化合物半導體襯底、超低損耗光學鍍膜、耐極端環境密封材料等,需產學研聯合攻關,突破上游制約。

- “魔鬼在細節”的工程化能力: 如何實現百萬級量產下的一致性?如何在復雜電磁環境中確保信號純凈度?如何在振動沖擊下保持光路對準?這類工程細節經驗需長期積累與嚴密驗證體系支撐。

- 構建“用戶-配件廠-材料廠”協同生態: 替代不是閉門造車。裝備用戶需明確痛點場景,提供真實工況驗證;配件廠需開放合作,深入理解需求;材料、芯片等上游伙伴需同步突破。“反推式研發”與“聯合實驗室”模式至關重要。

- 走“差異化”與“專精特新”路徑: 聚焦特定優勢波長、極端耐環境、超小型化、AI融合等細分領域,建立局部優勢,再逐步擴展,避免全面對標陷入紅海。

選擇“隱形冠軍”:供應鏈韌性的戰略支點

對于設備制造商而言,選擇進口光電開關配件生產廠,是技術保障,更是供應鏈韌性布局:

- 雙軌并行策略: 關鍵工位、高端機型核心傳感器采用成熟進口配件保品質與交付;積極引入優質國產配件進行驗證,在成熟領域逐步替代,形成供應鏈雙保險。

- 深度技術綁定: 與頂級進口配件廠建立戰略合作,參與其早期技術路線圖,獲取優先支持與定制資源,將供應商能力轉化為自身產品的核心競爭力。

- 鎖定“真價值”: 成本更應關注TCO(總擁有成本)。進口配件帶來的高設備利用率、低故障率、長壽命周期,綜合價值遠超初始采購差價。

在通往“中國智造”的征途上,光電開關這類基礎核心器件的自主可控,關乎制造業升級的底座是否堅實。進口光電開關配件生產廠所設立的技術標桿與品質門檻,清晰標注了差距所在。唯有正視差距,深耕基礎,協同創新,方能在傳感器這一工業“感官”的基石領域,實現從“替代”到“引領”的質變。每一次包裝盒的精準封口、每一個芯片的精密定位、每一片電池的安全下線,背后都承載著對核心光電配件性能與可靠性的嚴苛信賴——這,正是國產力量必須攻克的“隱形高地”。